ダジャレ考察|哲学的視点で読む『肺に灰が入る』

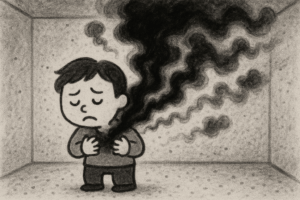

※画像はイメージです

呼吸と存在、そして灰の宿命

「肺に灰が入る」。

この言葉は、軽妙な語感を持つダジャレでありながら、人間存在の根源に触れる哲学的な問いを孕んでいます。

呼吸とは、生きることの最も基本的な営みであり、我々がこの世界に存在している証そのもの。

しかし、その肺に「灰」が入り込むとき、生命の根幹に死の影が差し込む。

生と死が、ひとつの器官の中で交差する――それは、存在の二重性を象徴する瞬間なのです。

哲学的に「灰」とは、終焉の象徴です。

すべてが燃え尽きた後に残る物質――それは虚無の証でありながら、確かに存在する残骸でもある。

その灰を吸い込み、体内に取り込むことは、自らの存在が「死」を内包していることへの気づきであり、

我々は生きるたびに、滅びの断片を少しずつ受け入れているのです。

「呼吸するとは、死を少しずつ受け入れること。」

この一文が示すように、「肺に灰が入る」という表現は、死生観の逆説を浮き彫りにします。

人間は、生きているその瞬間から灰を積み重ねている。

それは過去の失敗、燃え尽きた希望、あるいは時間の経過によって生じる存在の摩耗かもしれません。

灰は、過去の記憶であり、未来への不安であり、現在の痛みでもある。

「肺に灰が入る」とは、単なる苦しみの描写ではなく、生命の構造そのものを象徴する言葉なのです。

灰の哲学と存在の逆説

呼吸は命を与えるが、同時に命の燃焼の痕跡を残す。

その痕跡が「灰」として肺に蓄積されるというイメージは、存在の二重性――生と死、希望と絶望、始まりと終わり――を浮かび上がらせます。

それは避けることのできない真理であり、人間が生きるという行為の中に、すでに死が含まれているという逆説を示しているのです。

このダジャレは、語感の軽さに反して、深い哲学的思索へと誘ってくれます。

「肺に灰が入る」という言葉は、我々が生きるたびに死の灰を少しずつ吸い込んでいるという認識を促す。

それは、存在の儚さと重さを同時に感じさせる、静かな問いかけなのです。

もしこの言葉が哲学書の一節として登場するなら、

「人は呼吸するたびに、燃え尽きた時間の灰を吸い込み、存在の終焉を刻む」

――そんな一文が添えられることでしょう。

ダジャレは戯れの言葉でありながら、時に深淵を覗かせる窓となる。

「肺に灰が入る」は、言葉の軽さを超えて、存在論的な深みを持つ哲学的詩なのです。